Специалисты Национального центра исторической памяти рассказали, какой метод использовали врачи для спасения узников

Главный специалист Национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик рассказал, что в оккупированных нацистами странах люди не просто подвергались террору и тяжелой эксплуатации. Еще захваченные территории окутала целая сеть концентрационных лагерей смерти. Не считая множества небольших, в оккупированных странах работали 29 крупных концлагерей, где беспрерывно работал конвейер по уничтожению неугодных Третьему рейху людей. В общей сложности насчитывалось примерно 14 тысяч нацистских мест заключения на территориях захваченных стран. Единственным выходом из концлагеря до прихода воинов-освободителей Красной армии была смерть.

«Нацизм – это рабство. При рейхе работорговля процветала. Так, режим использовал более 12 миллионов рабов. Из них 4,7 миллиона – это советские граждане и военнопленные. Погибли свыше 3 миллионов. В битве за Европу Красная Армия освободила девять стран с населением 113 миллионов человек, включая узников концлагерей. При этом наши войска понесли тяжелые потери – 1,1 миллиона убитыми, 2,7 миллиона ранеными», – сообщил Дмитрий Суржик.

Фабрики смерти

В конце сентября 1941 года нацисты создали концлагерь Майданек. У него было 10 филиалов по всей Польше. Там содержались 150 тысяч узников, 80 тысяч из них погибли. Майданек освободили 23 июля 1944 года войска маршала Константина Рокоссовского.

Лагерь Гросс-Розен работал с лета 1940-го. В нем содержались мирные жители и военнопленные. Из 125 тысяч узников 40 тысяч погибли. Лагерь освободили 14 февраля 1945-го войска маршала Ивана Конева.

Концлагерь Треблинка. Здесь погибли около 800 тысяч узников. Его уничтожили по личному приказу Гиммлера. А то, что осталось, обнаружили советские войска в августе 1944-го.

Комплекс концлагерей Аушвиц (Освенцим). Численность его жертв – более 1,4 миллиона. Над узниками не просто издевались, но и ставили медицинские эксперименты.

И этот список можно долго продолжать. Масштаб такого зверства до сих пор сложно осознать.

Опыт блокады

Как отметила член Ассоциации историков Союзного государства Анна Гюльмамедова, полной информации по лечению узников концлагерей после их освобождения нет. Но мы можем делать вывод по способам восстановления здоровья через опыт Ленинграда. Все методики лечения и диет для больных алиментарной дистрофией были разработаны на опыте блокады. Это еще раз подчеркивает факт геноцида нацистской Германией советского народа.

Алиментарная дистрофия – болезнь, развивающаяся в результате недостаточного питания. До Первой мировой войны и после нее это заболевание описывалось под разными названиями. Наиболее часто его обозначали «отечная болезнь», «безбелковый отек», «военные отеки» и так далее. Анна Гюльмамедова обратила внимание, что все эти названия можно считать неправильными. Ведь опыт Великой Отечественной доказал, что данная патология может протекать и без отеков.

«До блокады Ленинграда это заболевание рассматривали односторонне. Не существовало описания острой фазы болезни и состояния авитаминоза. Основная причина дистрофии – это, конечно, низкая калорийность пищи и несоответствующие физические нагрузки в сумме с внешними неблагоприятными факторами», – объяснила эксперт.

Она добавила: долгое время считалось, что для предотвращения дистрофии достаточно поднять калорийность пищи за счет увеличения жиров, однако это не подтвердилось. Блокада Ленинграда привела к необходимости сокращения пищевого пайка. Но нужно было учесть, какие составляющие рациона имеют наибольшее значение для предупреждения болезни. Именно медицинский опыт блокады показал, что недостаточное содержание жиров в рационе не несет в себе главной причины развития алиментарной дистрофии.

Особый подход

Анна Гюльмамедова рассказала, что спасение от дистрофии крылось в двух важных компонентах: белках и витаминах. Еще в Ленинграде для предотвращения авитаминозов, а, следовательно, цинги, 18 ноября 1941 года было принято решение изготавливать хвойную настойку. Она могла предотвратить развитие болезни у населения.

В те годы Алексей Беззубов, сотрудник Витаминного института, составил инструкцию, как в промышленных и домашних условиях делать антицинготную настойку. Необходимый белок получили из казеина, дрожжей и альбумина, доставку которых также организовал этот ученый.

Для спасения узников концентрационных лагерей были разработаны основные правила. Это сохранило тысячи жизней.

Первое профилактическое правило – контроль качества питания, а также инструктаж с демонстрацией рационального приготовления блюд. Второе обязывало проводить поголовные медицинские осмотры и ставить на учет всех, кто перенес алиментарную дистрофию. Третье правило – это уменьшение физической нагрузки для людей, которые стоят на таком учете.

Четвертое правило подразумевало четкое разделение больных по степени тяжести заболевания, а также по различным сопутствующим факторам. Особенно тяжелых больных подвергали незамедлительной санитарной обработке и размещали в хорошо отапливаемых помещениях, предоставляя дополнительно одеяла, грелки и теплое питье.

В основе исцеления

«Основным методом лечения служило рациональное питание. В зависимости от тяжести заболевания назначалось количество приемов пищи. В тяжелых случаях оно доходило до 4-5 порций в день и один дополнительный прием ночью. Также еда должна была быть мелко нарезанной и вкусной для улучшения аппетита у больных», – подчеркнула Анна Гюльмамедова.

По ее словам, самой главной ценностью пищевых порций являлся белок. В связи с чем было налажено производство казеина (один из основных белков молока, сыров, творога и других молочных продуктов) как основного заменителя полноценного белка. Также в лечении алиментарной дистрофии применялось конденсированное и сухое молоко, которое превращали в молочнокислые продукты, например в простоквашу.

Еще в еду обязательно добавляли витамины. В блокадном Ленинграде заменителем витамина С служил экстракт хвои. Для предотвращения пеллагры (тяжелое заболевание, для которого характерна триада симптомов: дерматит, диарея и деменция) нужен был витамин РР (никотиновая кислота).

Еще в январе 1942 года в Ленинграде люди начали болеть пеллагрой. Тогда никотиновую кислоту добывали из табачной пыли, которую собирали с вентиляционных труб табачных фабрик.

Вернуть к жизни

Как рассказала Анна Гюльмамедова, рацион, который ввели нацисты на территории концентрационных лагерей, не подразумевал получения белка и необходимого количества витаминов для нормального обеспечения жизни.

Завтрак – отвар из трав или эрзацкофе. Обед – постный суп, который был сварен из подгнивших овощей. Ужин – сгнивший черный хлеб.

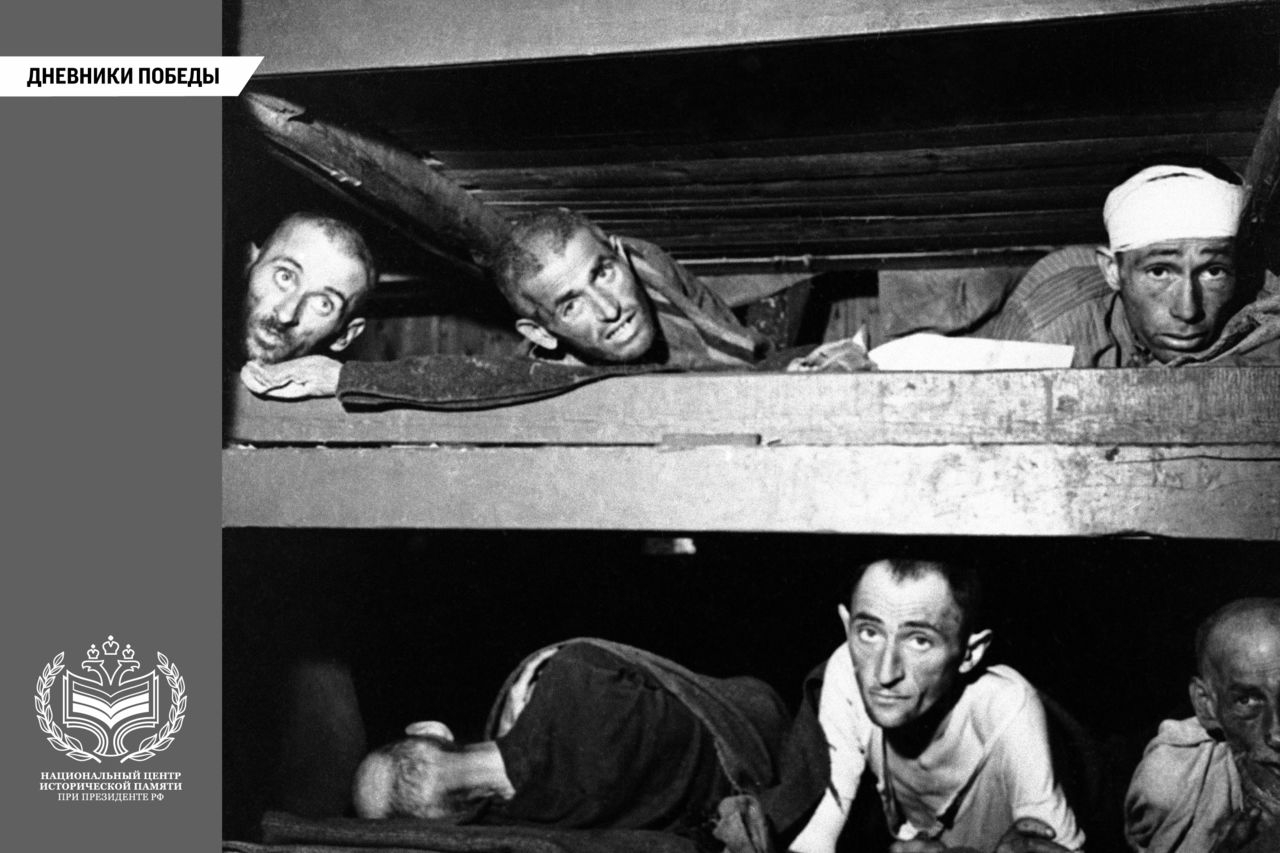

В лагерном питании не было ни белков, ни жиров, ни витаминов, что приводило к быстрому истощению узников, а следовательно, приближало смерть. Ведь для нацистов невозможность работать подразумевала «ненужность» дальнейшего содержания. В концентрационных лагерях медленно убивали людей и могли только выжать из узников «последние соки», используя их рабский труд.

С апреля 1945 года на территории бывшего лагеря Биркенау (подразделение Освенцима) был развернут терапевтический полевой подвижной госпиталь № 2692. Его начальником назначили Маргариту Жилинскую, имевшую опыт лечения больных дистрофией в блокадном Ленинграде.

Этот опыт спас множество жизней как узников нацистских концентрационных лагерей, так и многих мирных жителей, которые страдали от голода на оккупированных Третьим рейхом территориях.