От комочка глины до экспоната музея: в Эрмитаже открылась выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой»

При императрице Елизавете Петровне в 1744 году был основан Императорский фарфоровый завод (ИФЗ). Ведь самодержице очень хотелось иметь собственную посуду из фарфора. Удалось это не сразу. Весомую роль в получении «белого золота» сыграл сподвижник Ломоносова Дмитрий Виноградов, который искал оптимальный состав фарфора и разрабатывал технологию.

За каждую неудачу лучшего выпускника петербургской Академии наук лишали жалованья, били плетьми и сажали на цепь. Не выдержав голода и нищеты, мастер умер в возрасте 38 лет. Сегодня с маркой Виноградова сохранилось только девять уникальных предметов. А завод стал одним из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий.

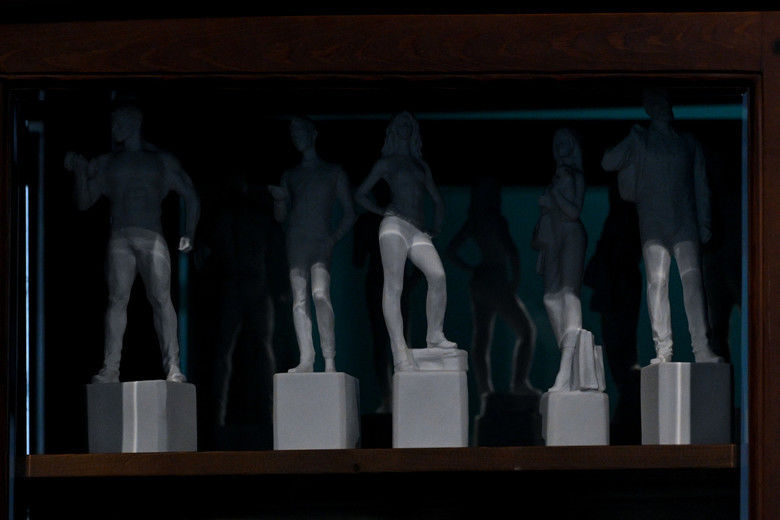

ФИГУРЫ ЛЮДЕЙ

На предприятии помнят свою историю, чтут традиции и не скрывают, сколько ингредиентов нужно смешать и какие этапы пройти, чтобы получить правильный фарфор.

Основных компонентов три. Это каолин (белая глина), кварц, полевой шпат. Минералы дробят, смешивают с водой и фильтруют, чтобы получилась однородная масса – шликер. Ее заливают в модель, созданную художниками и скульпторами, затем сушат и обжигают. Особо хрупкие изделия могут проходить до 12 обжигов.

Простые по форме изделия (вроде чашек) отливают за один раз, более сложные (например, фигуры людей и животных) – по частям, которые потом склеивают друг с другом. Контролер-приемщик Императорского фарфорового завода Светлана Паушева, которая работает на предприятии уже 43 года, наглядно демонстрирует, как рождаются на свет незатейливая статуэтка змеи – символа 2025 года и непростая в исполнении фигурка из коллекции Михаила Шемякина. С ним завод сотрудничает уже более 20 лет.

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

На ИФЗ живописец и художник – две разные профессии. Художник – это творец, который придумывает тему и рисунок, живописец – тот, кто претворяет замысел в жизнь.

В цехе ручной росписи трудятся 113 человек, 94 из них – живописцы. Одна из них – Наталья Авакумова, которая пришла на завод после окончания профессионально-технического училища № 90 (сейчас Российский колледж традиционной культуры), работает здесь уже 49 лет. Сейчас она расписывает пером миниатюрные чашечки и блюдца. В основе рисунка – сказочные сюжеты Алексея Воробьевского – причудливые цветы, пряничные домики, фантастические птицы. Четыре часа уходит на чашку и столько же на блюдце. Когда весь заказ будет выполнен, задание, скорее всего, изменится.

Такая искусная техника требует не только мастерства, но и усидчивости, хорошего зрения и твердой руки – работа-то ювелирная.

«Главное – талант, желание и любовь к фарфору», – выводит свою формулу успеха Наталья Авакумова.

Живописец надглазурной росписи Тамара Александрова работает над фигурками из коллекции «Народности», которая была создана в 1907 году художником Павлом Каменским. Сегодня эти статуэтки вновь востребованы. Их заказывают музеи, частные коллекционеры, преподносят в подарок официальным лицам.

«Наша петербургская школа фарфора – на кончиках пальцев», – говорят специалисты.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Самый знаменитый узор завода – кобальтовая сетка. Сервизы в бело-синей стилистике – и сегодня самые популярные изделия завода во всем мире.

Ленинградская художница Анна Яцкевич придумала этот узор… в 1944 году. Есть несколько версий его рождения. По одной из них, автор вдохновилась творением Дмитрия Виноградова, который создал сервиз с названием «Собственный» для императрицы Елизаветы Петровны. Другая версия возвращает в годы блокады, когда Анна Яцкевич ходила на Неву, долбила прорубь и, хотя едва не падала от голода и усталости, смогла увидеть в снежинках рисунок будущего шедевра.

Есть и более прозаический, но, пожалуй, самый правдоподобный вариант – этот рисунок символизирует заклеенные крест-накрест окна домов. Сейчас достоверно одно: коллекцию художник создала в память о сестре и матери, которых потеряла в годы блокады Ленинграда.

За кобальтовую сетку фарфоровый завод получил множество престижных наград. Сейчас в бело-синей стилистике здесь изготавливают уже более ста видов посуды.

Кстати, этот рисунок самый любимый и у генерального директора Императорского фарфорового завода. Татьяна Тылевич призналась, что это первый сервиз, который они купили с мужем. И этот набор посуды, став свидетелем рождения семьи, так и остался для нее самым дорогим.

«Отличительная черта завода – ручная работа. Но это не значит, что наши чашки должны только стоять за стеклом. Мы хотим изменить жизнь молодых людей, чтобы им было не все равно, из чего утром пить чай или кофе», – говорит руководитель.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ

По словам Татьяны Тылевич, свою миссию завод видит не только в том, чтобы выпускать красивые и качественные изделия, но и чтобы оставаться при этом в сфере культуры и искусства.

«Предприятие работает в основном в высоком ценовом сегменте и производит продукцию класса люкс», – уточнила руководитель.

Она рассказала, что изделия мастеров завода проходят жесткий кон троль художественного совета. К производству принимается не все. Татьяна Тылевич уверена: «Без этого не было бы школы художественного фарфора Императорского завода».

Около 15-20 процентов изделий идет на экспорт. В последние годы они очень востребованы в странах Юго-Восточной Азии и особенно в Китае. Там есть представительство ИФЗ и действуют пять магазинов. В ближайшие месяцы откроется магазин в Стамбуле.

В Поднебесной наибольшей популярностью пользуется продукция с советской тематикой. А в России и в Европе пошла мода на так называемый рельефный фарфор, то есть когда декор углублен непосредственно в материал самого предмета. Среди модных тенденций – стиль mix&match (не смешивать с маркой фарфора), когда чашка, блюдце и тарелка из одного комплекта имеют совершенно разные рисунки, но, собранные вместе, созд а ю т выразительную композицию. Также в трендах – фарфоровая посуда, которую можно закладывать в посудомоечную машину и в СВЧ-печь.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

«Завод – это уже не просто место работы. Это творческое пространство, где я чувствую принадлежность к великой истории. Я нахожу вдохновение в работах мастеров прошлого и настоящего, перевожу их на современный язык», – рассказала художница Императорского фарфорового завода Вера Бакастова.

Выпускница кафедры керамики и стекла Художественно-промышленной академии имени В. И. Мухиной (сейчас – Художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) с фарфором познакомилась уже на третьем курсе. Сначала копировала музейные вещи, потом стала работать над авторскими проектами. Тогда же началась ее карьера на заводе, где она трудится уже более 20 лет.

В основу эрмитажной экспозиции легли серии, посвященные трем составляющим образа фарфора. Это кобальт, золото и цвет. Работы, которые представлены на выставке, сделаны за последние два года для проекта «Галерея современного фарфора».

«Мне хотелось показать традиционные сочетания, допустим, синего кобальта и белизны фарфора, под каким-то новым, более современным углом. Хотелось очень простыми средствами продемонстрировать максимальную выразительность цвета, фактур, глубины красок», – поделилась Вера Бакастова.

Она пояснила: центральная работа состоит из колонн и называется «Взаимодействие». Отсюда и название выставки. «Именно в этой работе объединены все три темы. А форма колонн отсылает к античности, на которой строится все искусство», – объяснила художница. Она призналась, что это ее первая персональная выставка в главном музее страны. «Конечно, я очень горжусь тем, что мои работы представлены в Эрмитаже», – подытожила художница.

Выставку «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой» можно посетить до 20 июля. В экспозиции представлено более ста различных по масштабу предметов – от сервизов до архитектурных инсталляций и крупных ваз.

400 разных изделий – от простой чашки до императорских парадных сервизов – выпускает завод сегодня. 900 градусов – при такой температуре изделия из фарфора глазуруют и обжигают в первый раз.