Не ленд-лизом единым: Победу в Великой Отечественной войне принес подвиг советского народа на фронте и у станка

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории истории военной экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Григорий Попов отметил, что Советский Союз вполне мог справиться самостоятельно. Без программы ленд-лиза (от англ. lend – давать взаймы и lease – сдавать в аренду). Но победа была бы без ленд-лиза (особенно сырьевого) одержана с гораздо большими людскими и материальными потерями, и Великая Отечественная война продлилась бы, скорее всего, дольше. По его словам, в то же время поставки союзников позволили закрыть потребность в ряде некоторых видов техники и ресурсов.

Новая форма

По ленд-лизу США и частично Великобритания поставляли боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье. Например, алюминий был необходим для наращивания выпуска боевых самолетов. Ленд-лиз позволил сократить потери Красной армии и быстрее разгромить врага. В некоторые периоды 1942 года поставки алюминия, скорее всего, доходили до 75 процентов от общего потребления этого ресурса авиапромом СССР (но окончательно для всего периода Великой Отечественной войны эта и другие цифры нуждаются в уточнениях). СССР получил также большие объемы взрывчатки, эти поставки были особенно важны для второго полугодия 1942 года, когда шла Сталинградская битва и битва за Кавказ.

Григорий Попов напомнил, что закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года президентом США Франклином Делано Рузвельтом. Изначально программа была разработана для оказания помощи Великобритании. К октябрю 1940 года у англичан не хватало долларов либо золота, чтобы расплачиваться за американские поставки ресурсов. Так возник формат ленд-лиза. После нападения Германии на Советский Союз США расширили его действие на СССР.

Как сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ, грузы по ленд-лизу не покрывали потребностей страны. Относительно собственного производства СССР доля ленд-лиза составляла: по стрелковому оружию – 0,75 процента, по противотанковым пушкам – 9, самолетам – 13, танкам – 12,3, зенитным орудиям – 21, по военно-морским кораблям – 22,4.

В 1943-1945 годах сельское хозяйство СССР, разоренное войной, не могло в полной мере обеспечить питанием многомиллионную армию и все население. Продукты также завозились по ленд-лизу. В частности, американская тушенка, прозванная красноармейцами «вторым фронтом». Многие бойцы уже не первый год сражались с вермахтом и недоумевали, а где же солдаты союзников, которые обещали помочь в войне с нацистской Германией?

Самолеты и грузовики

По различным данным, США поставили в СССР свыше 350 тысяч грузовиков.

«Поставлялось большое количество автомобильной техники. У Советского Союза были знаменитые грузовики – «труженики войны», известные как «полуторки», и более продвинутая версия двухтонного грузовика ГАЗ-3А. Последних было выпущено немного из-за больших заказов на другую технику, полученных Горьковским автомобильным заводом. Надо понимать, что к 1942 году в СССР остался один современный, по меркам того времени, автомобильный завод, способный работать на полную мощь. Между тем грузовой транспорт был важен для обеспечения снабжения войск», – продолжает Григорий Попов.

Сократив производство танков, прежде всего легких, СССР мог бы сам обеспечить себя необходимым автотранспортом, но это сократило бы поставки вооружения на фронт.

«Некоторые виды техники, например B-17 Flying Fortress «Летающая крепость», в СССР не поставляли. С другой стороны, было поставлено несколько тысяч американских средних бомбардировщиков А-20 «Бостон». Эти самолеты в основном действовали как фронтовые бомбардировщики. К слову, в более-менее достаточном количестве они стали поступать лишь с осени 1942 года», – говорит эксперт. Но в конце Великой Отечественной войны этот самолет имел немалое значение, принимая во внимание, что Красной армии требовался серьезный наступательный потенциал ВВС.

Грузы доставлялись по нескольким маршрутам, и каждый путь был по-своему опасен, учитывая контрмеры, принимаемые Германией и ее союзниками. К примеру, в книгах и фильмах, как художественных, так и документальных, довольно широко освящена история полярных конвоев, состоящих из транспортных судов и военных кораблей. Эти конвои окончательно формировались в Исландии, огибали Скандинавию и достигали Мурманска или Архангельска, доставляя в СССР военные грузы по ленд-лизу. Нередко они несли серьезные потери. Печально знаменит конвой PQ-17. Караван вышел в море из залива Хвальфьорд на северо-западе Исландии 27 июня 1942 года. Изначально в его состав входили 35 транспортов и военные корабли эскорта. До Архангельска добрались лишь 11. Конечно, не все конвои несли столь значительный урон. В конце 1942 года воздействие люфтваффе на северные конвои заметно ослабло, в следующем году оно стало еще меньше, так как нацистская Германия стягивала основные силы на другие направления, включая Курскую дугу и Средиземное море.

Ко Христову дню

Главный специалист Национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик отметил, что ленд-лиз был очень важен и полезен, но не оказал решающего воздействия на возможности СССР по ведению войны. Советский Союз мог обеспечить себя необходимыми ресурсами и перераспределить мощности производства техники, но ценой жизней своих солдат и мирных жителей. Поэтому сам по себе ленд-лиз был необходим, впрочем, реально необходимые объемы поставок были обеспечены далеко не сразу после начала войны.

«Более 70 процентов поставок по ленд-лизу пришлись на 1943-1945 годы, то есть уже после коренного перелома в ходе войны. А в самый страшный для СССР период войны помощь союзников была не слишком заметна. Для сравнения в 1941 году было ввезено товаров на сумму примерно в 100 миллионов долларов, это менее одного процента от общего объема поставок по программе», – говорит Дмитрий Суржик.

Он добавил, что еще более показательный пример – это автомобили: их на 30 апреля 1944 года было поставлено всего 215 тысяч штук. То есть больше половины ленд-лизовских машин были доставлены в СССР в конце войны. Например, из 202 поставленных торпедных катеров, 118 так и не пришлось поучаствовать в боевых действиях Великой Отечественной, поскольку они были введены в строй после ее окончания. Все 26 полученных Союзом фрегатов также вступили в строй лишь летом 1945-го.

Не все однозначно

По словам эксперта Национального центра исторической памяти, ряд критиков ленд-лиза нередко акцентируют внимание на том, что США поставили куда меньше, чем могли при уровне своей промышленности. Так, американцы доставили 150 тысяч стрелкового оружия, хотя за годы войны США и Британия произвели 22 миллиона единиц. США построили пять миллионов машин и грузовиков, но СССР получил за все время ленд-лиза только 450 тысяч.

«Такой подход некорректен. Поставки в Советский Союз ограничивались не производственными возможностями союзников, а тоннажем имевшихся транспортных судов. И вот как раз с ним у англичан и американцев были серьезные проблемы. Союзники просто физически не располагали количеством транспортных судов, необходимым для того, чтобы перевезти в СССР большее количество грузов», – замечает Дмитрий Суржик.

Не бесплатно

Формально ленд-лиз для Советского Союза завершился 12 мая 1945 года, однако отправка военных грузов продолжалась вплоть до победы над Японией. Необходимо отметить, что ленд-лиз не был благотворительностью или гуманитарной помощью. Значительную часть военной техники и оружия СССР по окончании войны вернул обратно. Кроме того, в годы войны осуществлялась программа обратного ленд-лиза. Союз поставлял в США стратегическое сырье. Общая стоимость грузов, отправленных в Америку, составила около 20 процентов от ленд-лизовских поставок в СССР.

За остальное пришлось платить вплоть до 1973 года, когда выплаты были заморожены из-за ухудшения отношений двух стран. Полностью долг по ленд-лизу Россия выплатила в 2006 году.

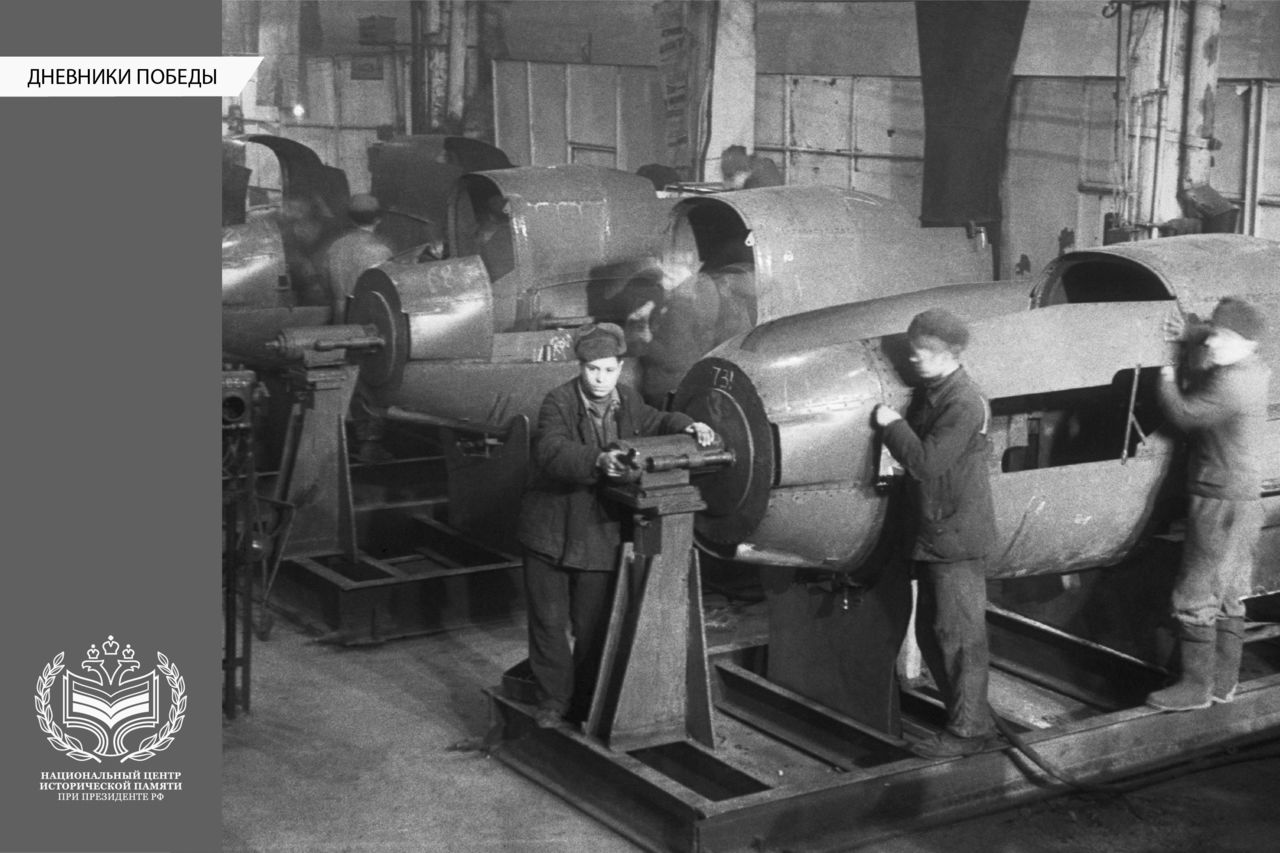

Советское производство

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута героизмом как на фронте, так и в тылу Союза. По данным Национального центра, с июня 1945 года по 1 января 1987 года медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награждено свыше 16 миллионов человек. Также на январь 1977 года более миллиона человек награждено орденом Трудового Красного Знамени.

В 1941 году противник занял самые густонаселенные и промышленно развитые регионы. Если бы не политика создания двух промышленных центров (на четырехугольнике «Донбасс – Ленинград – Москва – Сталинград» и на Урале), эвакуировать производство просто-напросто было бы некуда. Предприятия перемещались зачастую на уже готовую базу, а не в чистое поле.

В начале 1942 года благодаря успешно проведенной в чрезвычайных условиях начала войны эвакуации промышленности из западных областей удалось восполнить и даже превзойти потерянные производственные мощности. Уже в марте 1942-го года восточные районы СССР дали столько же продукции, сколько до войны производили все предприятия страны.

«Это беспрецедентная операция, такого в мире до СССР никто никогда не делал, тем более в такие короткие сроки. Было введено в действие 1,2 тысячи крупных эвакуированных предприятий. Успешно был завершен перевод промышленности на военные рельсы. Если в июне 1941 года на нужды фронта работало 18,5 процента предприятий, то в июне 1942 года – уже 76», – обращает внимание Суржик.

И это в условиях, когда многие наиболее трудоспособные рабочие уходили на фронт. Численность рабочих и служащих в промышленности страны сократилась с 11 до 7,3 миллиона человек. Также стоит принимать во внимание гибель людей и оккупацию врагом значительных территорий СССР.

«Кадровая проблема решалась, главным образом, за счет мобилизации внутренних трудовых ресурсов, продления рабочего времени до 10-11 часов, заменой ушедших на фронт мужчин женщинами, подростками и пенсионерами. Они своим трудом ковали победу в тылу. Известны случаи перевыполнения трудовой нормы на 12,6 тысячи процентов за смену. Рекорд принадлежит фрезеровщику Петру Дянилушкину. Он один выполнил за десять часов норму за 126 работников!» – отмечает Дмитрий Суржик.

Несмотря на все тяготы войны, в 1944 году ВВП страны превысил довоенный уровень на четыре процента. При этом промышленность осваивала выпуск новых образцов техники и вооружения. Строились современные самолеты, танки, корабли. Активно шло восстановление разрушенных городов и инфраструктуры.